その焼酎を飲んだとき、心の底から思った。

「うひゃー、ウマい!ウマすぎる!!」

かすかに梨やリンゴを思わせる上品な香り。サツマイモからくる自然の甘み。とろりとした喉ごし。これが芋焼酎だなんてちょっと信じられない。今回は、この激ウマの焼酎「がんこ焼酎屋」のふるさと、鹿児島県阿久根市を訪ねた。阿久根は海に面したのどかな町だ。季節はちょうど名物のボンタンの実が、緑から黄色に変わる11月。芋焼酎は芋の収穫に合わせて、9月から11月の間に仕込みのすべてを終える。

大石酒造は阿久根で創業100年になる焼酎工場だ。けっして大工場ではないが、地元ではトップブランドのひとつである。大石社長は、大学で機械工学を学んだエンジニア。焼酎屋を継ぐ気などまったくなかったが、兄弟の誰も継ぎたがらず、すったもんだのあげく、長男としての責任をとって渋々焼酎を造ることに決めたという。だが、このエンジニア魂が、「がんこ焼酎屋」を造り上げたと言っていい。古い文献をひもとき、カブト釜という幻の蒸留機を復元し、そこに新しい技術を吹き込んで、まったく新しい焼酎を造ったのだ。構想五年、完成は二年前の1996年のことだった。

工場中のアルコールを味見しまくる江口

工場に着くと、ちゃんと江口用の作業着が用意されているではないか。「師匠、ありがとうございます!」と感激しつつ、着用。てくてくと工場内を歩いて行くと、5つの樽を目ざとく見つけてしまった。

「樽熟成させる商品もつくっているんです。シェリー樽にホワイトオーク樽、コニャックの樽もあります」

と大石社長。これはぜひ飲んでみなければ。う~ん、シェリー樽のは甘いけど、あとのは全部渋みもあって、濃すぎるくらいだ。

「焼酎は、ウイスキーと同じ色を出してはいけないという決まりがあるんですよ。だから、あとで割るために、濃くつくっているんです」

そう言われて、樽熟成の焼酎はなぜかみんな薄い黄色程度で、濃い色のものはないことに気づいた。変な決まりがあるものだ。

「がんこ焼酎屋」の原料は、すべて阿久根産である。他の焼酎では、麹米にタイ米を使うことが多いが、あえて「ひのひかり」という日本米を使っている。焼酎はタイから伝播したという説が有力だが、そのせいか原料もパラパラしたタイ米が合っているのだという。日本米の場合は堅めに蒸し、タネ麹をまぶして一晩おく。それをまたほぐして平らにし、麹菌が均一になるようにする。こうして麹ができたら、水と酵母を混ぜてカメに入れる。これが一次仕込みだ。仕込み水は、阿久根市大川の「平出石の水」である。

カメ仕込みは昔の製法だから、手間がかかる。ホーローの大きな桶で大量生産するほうが、安く簡単にできるが、ひとつひとつ個性の違うカメで仕込まれたものを混ぜるほうが、複雑な味わいが生まれるという。

さて、この1次もろみを飲ませてもらったら、なんとこれが、タイで飲んだナム・カーオだったのだ! タイでは米焼酎はもちろん、もろみも立派に酒として飲まれていたことになる。ちょっと酸っぱいカルピスみたいでなかなかうまい。ナム・カーオは、焼酎を飲まない若いタイ人にも人気の酒だった。これを商品化したらウケると思うんですが、だめでしょうか、師匠? 「がんこ」は白麹菌を使うが、黒麹菌を使ったもろみも飲ませてもらう。こちらは発酵が進みすぎていて、酸味が強すぎる。ちょうど3日目くらいのもろみがうまいようだ。

まるで生き物のように発酵する2次もろみ

翌朝、工場の前では、女性数人が白い芋の両端を切り落とす作業に追われていた。2次仕込みの始まりだ。芋の種類は比較的新しい品種のジョイホワイト。芋焼酎の原料は、昔から黄金千貫が有名だが、なぜこの品種に?「古式蒸留法に、香りも味も上品なジョイホワイトという組み合わせで、新旧の融合を狙ったわけです」

なるほど、「がんこ」では、古式蒸留法で荒々しく素朴な焼酎ができそうなところを、原料を臭みの少ない芋にすることで、両方の良さをうまく引き出すことに成功している。

切った芋が工場に到着すると、ベルトコンベアで大きな釜に運び上げられる。芋を蒸すのだ。蒸し上がった芋は、大きなホーロー桶に水と1次もろみと一緒に投入される。これをかき混ぜるのはけっこう重労働だ。一晩おいて、いい具合に発酵したものをカメに移動。昔はポンプがなかったから、桶を担いで移動したそうだ。

カメに入れた2次もろみは爆発的に発酵して、まるで生き物のように、勝手にグルグルうねうねと動き回る。見ていると怖いくらいだ。が、当然のことながら、これも飲ませてもらう。甘みのない甘酒という感じ。ああ、これはアフリカのチブクを彷彿とさせる。酒であると同時に、食事がわりでもあったあの酒に似て、栄養いっぱいという感じだ。

いよいよカブト釜で蒸留だ!

工場の真ん中に、2つの変わった形の蒸留機がある。これがカブト釜だ。冷却水を入れる部分を逆さにすると、兜に似ていることからこの名がついたらしい。本体は檜の樽。「がんこ」のあの上品な香りは、檜の香りでもあったのだ。

「古い写真から縦横比を割り出したりして造ったんですけど、樽だけで3回は作り直しましたよ。ええ、檜ですからねえ、ものすごく高いんですよ。でも、この香りをどうしても生かしたくて……」

わかる、わかりますよ師匠の苦労!

釜の中にもろみを入れ、カブト釜を組み立てる。ううむ、ほとんどタイで見たドラム缶の蒸留機と原理は同じだ。しかし中に、お?という仕掛けがしてある。これは企業秘密だから書けないが、ただ昔のものを作り直しただけではない、師匠の独創性のたまものである、ということは書いておこう。

カブト釜を組み立てるときは、本体と、冷却水を入れるカブトの間のパッキングがポイントらしい。ここは布を竹串で詰めながら、丹念に目張りをする。そういえば、タイでも酒造りのおじさんが「パッキングが大事」と言っていたっけ。

カブト釜を組み立てるときは、本体と、冷却水を入れるカブトの間のパッキングがポイントらしい。ここは布を竹串で詰めながら、丹念に目張りをする。そういえば、タイでも酒造りのおじさんが「パッキングが大事」と言っていたっけ。さて、昔は釜の下から薪などでじか炊きしたのだが、それでは焦げ臭がつくので、ここではスチームで加熱する。あとは蒸気になったアルコール分が、カブト釜の中に集められて、焼酎となって出てくるという仕掛けだ。

「ところが、はじめは上の冷却水の温度を何度にしても、全然焼酎が出てこない。差し水も、やりすぎると良い香りが出ないし、少ないと焦げ臭が出てしまうし……。もう、試行錯誤の連続でした」

そうだったのか。今はやり方が固まって、杜氏さんたちもテキパキ動いているけれど。それでも完全自動化などできるわけもなく、あくまでも人間の力でつくる焼酎であることに変わりはない。

二つの仲良く並んだカブト釜から、焼酎が流れ出てきた。うひゃー、いい香り。まだ温かい原酒を飲ませてもらう。甘みも旨みも濃い、生まれたての「がんこ焼酎屋」だった。

趣味の域を脱して量産体制へ

こうして生まれた「がんこ」は、陶器のカメでねかされる。そう、カメ仕込み、古式蒸留法の次はカメ貯蔵なのだ。はたして工場の一角に、巨大なカメがあった。もはやカメ貯蔵の珍しい日本では、カメそのものが手に入らないという。これは、中国に特注して送ってもらったものだ。

「それがですね、不良品というか、漏るんですよ。2回送ってもらって2回ともダメ。3回目にやっと漏らないのが来て。それがこれなんです」

いやはや、最後の最後まで、師匠の苦労は尽きないようだ。

とにかく原料、仕込み、蒸留、貯蔵とすべてに凝りまくりの「がんこ焼酎屋」。年間500ミリリットル瓶3000本の生産ペースだから、ほとんど趣味のようにも見える。

「でも、もういろいろなデータが揃って、造り方がだいぶ固まってきましたから。これからは、カブト釜をもう2つ作って、量産しようと思っています」

阿久根の人と自然が育んだ焼酎

実は今回、師匠のお宅に泊まり込んだりして、3日間も作業を見せていただいた。その間に知り合った町の人々も、師匠のご家族も、不思議な品格と温厚さを備えていた。そして最終日、野生の鹿が住む阿久根大島へ行って思ったのだ。澄んだ海、きれいな緑。ああ、「がんこ焼酎屋」は、阿久根で生まれるべくして生まれた焼酎なんだ!「がんこ」の生まれた場所を知ってからは、ますますこの焼酎がうまくてならない。「がんこ焼酎屋」は究極の完成品だと私は思うのだが、大石社長は

「まだまだ研究の余地があります」

という。師匠のモノ造りの旅は、果てしなく続くようだ。

大石酒造 鹿児島県阿久根市波留1676

大石酒造 鹿児島県阿久根市波留1676TEL 0996-72-0385

詳しくは・・・

「ニッポン全国酒紀行」文春文庫

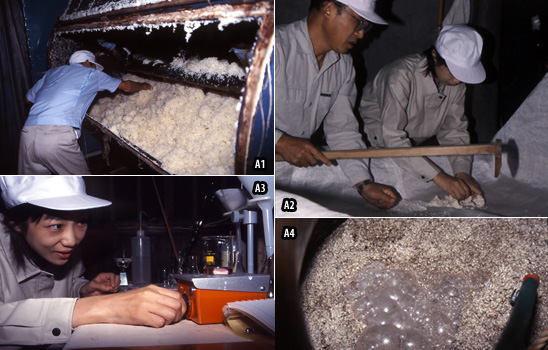

一次仕込み

A-1 米を蒸して、タネ麹をまぶし、機械の中に一晩おく。

A-2 機械から出してほぐして平らにする。

A-3 麹の状態を見るために酸度を測る。

A- 4米と麹を混ぜてカメに入れる。

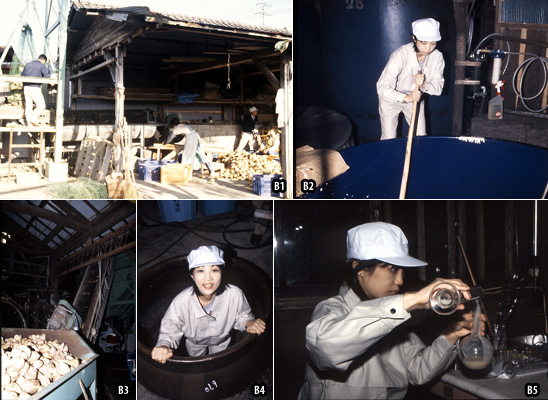

二次仕込み

B-1 朝から芋切りおばさん登場!

B-2 芋を工場に運び、ベルトコンベアで釜に入れて蒸す。

B-3 水ともろみが入った大きなホーロー桶に芋を入れ、混ぜて一晩おく。

B-4 これがカメだ! ホーロー桶からもろみを戻す。

B-5 もろみの状態を見るために、アルコール度を測る。

古式カブト釜蒸留法を公開!

C-1 カメで発酵させたもろみをカブト釜に移動する。

C-2 カブト釜の組み立て。よくパッキングすることが大事。

C-3 蒸留した原酒を飲む!

C-4 巨大な陶器のカメで貯蔵すればできあがり!